研判人民币汇率的走势人民币暴涨对出口的影响,前提是搞清楚人民币下跌的原因。在中美贸易战阴云密布人民币暴涨对出口的影响,对中国经济的负面影响不可谓不大的情况下,人民币的“突然”贬值,究竟是中国经济本身有什么问题,还是美元过于强势人民币暴涨对出口的影响?还是人民银行为了减轻贸易战的影响而主动为之。只有把主要原因搞清楚,我们才能知道下一步人民币究竟会怎么走。

截止7月2日晚间,离岸人民币兑美元跌破了6.68关口,创下2017年10月来的新低,日内跌去了大约450点。事实上,在过去超过半个月的时间,人民币兑美元形成了一个持续单边下跌的行情,曾经连续12天下跌,累积下跌超过2500多点。和2015年以来下跌的情况相同,这一轮下跌,很多人在心理上没有做好应对的准备,人民币会不会持续下跌,会不会“破7”,成了最为关注的话题。

研判人民币汇率的走势,前提是搞清楚人民币下跌的原因。在中美贸易战阴云密布,对中国经济的负面影响不可谓不大的情况下,人民币的“突然”贬值,究竟是中国经济本身有什么问题,还是美元过于强势人民币暴涨对出口的影响?还是人民银行为了减轻贸易战的影响而主动为之。只有把主要原因搞清楚,我们才能知道下一步人民币究竟会怎么走。

搞清楚人民币下跌的原因

在我看来,本轮人民币兑美元下跌,外界大多用“突然”二字,其实一点都不突然。从本轮人民币和美元指数的走势看,事实上,进入2018年以来,特别是在美联储新任主席鲍威尔上任以来,美元已经逐渐改变了2017年一年以来的弱势,鲍威尔明确的收缩货币的政策,使得美元走强的预期特别明显。

当然,支撑美元走强的关键因素是美国经济在今年整体复苏不错,一季度美国经济增长2.2%,虽然稍微低于预期,但二季度以来美国经济表现强劲, 5 月非农就业人口数增加22.3 万人,高于预期,失业率降低至3.8%,低于预期及前值,创下18 年来新低。美国5 月采购经理人指数(PMI)终值也均好于预期,表明美国经济依然强劲。据特朗普得意的提前透露,美国经济增速甚至可能达到4%,这推动美元走势重新走强。

在美国经济走强的同时,包括欧盟、日本以及很多新兴市场的经济在2018年却远低于预期。欧盟经济放缓,德国经济虽然实现了连续15个季度的扩张,但一季度经济增速只有0.3%,为2016年第三季度以来的最低点。欧元区综合PMI从1月58.8的高点连续4个月下跌至54.1,创下18个月来的新低。日本经济也结束了28年最长的连续8个季度的扩张周期,这使得全球经济的风险级别再次提升,美元的避险价值凸显。

特别是4月份,美元指数强势反弹,最高突破了95整数关口,今年整体已经升值超过了5%。美元的反弹,导致“美元魔咒”重现江湖,我在之前《美元魔咒重现江湖》的文章中已经提醒今年美元反弹导致的全球资本流动的风险。在美元反弹之后,阿根廷、俄罗斯、印度等国的货币再次跳水。其中,阿根廷的表现最为抢眼,仅5月3日这一天,阿根廷比索暴跌8.5%,创下两年多来的最大跌幅。

美元其实是全球经济真正的晴雨表和“锚”,在全球经济低于预期的情况下,美国经济和美元的避险属性就会凸显,资金就会流向美国,这是“美元魔咒”的本质。

美元走强,人民币兑美元走弱就是基本趋势。当然,导致人民币在6月份以来出现明显下跌趋势的,还有中国经济的基本面。从上半年中国宏观经济的基本面看,和我们去年年底一直警告的不要过度乐观,中国经济2018年下行压力之大可能超过很多人的想象。但是,一些专家和机构被2017年6.9%的增速迷失了心智和双眼,开始打了鸡血一样喊“新周期”,喊“L型见底”。

今年上半年,宏观经济不乐观的走势印证了我们的预判。前五个月,投资增速只有6.1%,基建投资增速下滑之大,远超预期,5月份基建投资增长只有9.4%。远低于过去20%以上的增速;消费也不乐观,社会消费品零售总额30359亿元,同比增长8.5%,增速比上月回落0.9个百分点。创15年新低。

在宏观经济下滑的情况下,民营企业出现了大量的违约情况,今年很可能是企业违约集中爆发的一年,央行基于宏观经济基本面和流动性的现状,在6月24日年内第三次降准,未来货币政策不可能基于以前去杠杆的考虑而过度紧缩,宽松的预期大大强化,这使得人民币未来走势下跌的预期也增强。

当然,影响人民币兑美元汇率走势的还有中美贸易战。中美贸易战对人民币汇率的最大影响是,在美国的施压下,中国出口今年低于预期的概率很大,中国对美国贸易顺差一定会大大收缩,这使得人民币对美元存在强烈的下行预期。

基于此,我个人认为,本轮人民币贬值可谓天时(贸易战)、经济基本面(全球及中国经济弱于预测)等各方面的因素导致的结果,既不突然,也符合目前中国经济的基本态势。我们也看到,在人民币持续贬值的情况下,央行的态度比2015年以来人民币贬值时大为不同,特别淡定。

我们考虑,央行在这个时候,不对人民币贬值进行干预,一是因为目前人民币的贬值在预期范围内,不会引发像2015年那一波一样的恐慌和资本外逃;二是人民币贬值也有利于减缓中美贸易战对中国出口的影响,有利于出口。

在这种情况下,人民币年内出现“破7”并非没有可能。但是,对于人民币本轮贬值,我们认为没有必要恐慌。人民币即使跌破“7”也属正常区间,而且,随着央行对人民币汇率干预力度的减轻,未来人民币双向波动会成为常态。

但是,我坚定认为,人民币绝不会出现某些专家预计的“暴跌”行情,因为中国经济尽管今年面临极大的挑战,但没有那么糟糕;贸易战对中国经济有影响,但在中国持有3万多亿外汇储备的情况下,中国有能力稳定汇率。

特别是,不要忘了,特朗普可不喜欢人民币过度贬值,这点在贸易战的背景下非常重要。你可以不相信央行,但你一定要相信特朗普能够维护人民币汇率的稳定。

本文作者:马光远

本文来源:光远看经济

延伸

阅读一

马光远:央行年内第三次降准如何影响房价走势?

6月24日,央行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

鼓励5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行运用定向降准和从市场上募集的资金,按照市场化定价原则实施“债转股”项目。支持“债转股”实施主体真正行使股东权利,参与公司治理,并推动混合所有制改革。

同时,邮政储蓄银行和城市商业银行、非县域农商行等中小银行应将降准资金主要用于小微企业贷款,着力缓解小微企业融资难融资贵问题。

这是继一月份和四月份降准之后,央行在2018年年内的第三次降准,总共释放资金7000亿。对于央行的这次降准,我第一时间在微博表示:

“降准是对的,企业流动性非常紧张,去杠杆是为了降低风险,但如果把企业都去杠杆去到资金链出问题,那比杠杆本身的风险都要大。去杠杆要有长期打算,要实事求是,不要为去杠杆而去杠杆。当然,降准也是因为经济下行压力很大。会不会受益房地产?说不会是不可能的,但目的肯定不是为了房地产。”

不同于过去两次降准,应该说,央行这一次降准,基本在外界的预期之中。无论是降准的必要性,还是降准的时机,都并不突然。

首先,从宏观经济而言,5月份以来的主要宏观指标显示,经济下行的压力之大,超过想象。投资增速只有6.1%,比4月份回落了0.9个百分点,其中基建投资同比增长只有9.4%。

消费也不乐观,社会消费品零售总额30359亿元,同比增长8.5%,增速比上月回落0.9个百分点。创15年新低。

其次,中美之间爆发的贸易战,增加了今年中国经济的不确定性,中美双方基本确定要对对方的500亿美元的货物加征关税,这势必影响中国今年外贸的情况,在中美两国爆发贸易战的同时,包括欧盟、俄罗斯、加拿大、印度、墨西哥等国针对美国的单边主义,都宣布了对美国加征关税的措施,全球贸易摩擦升级,全球经济蒙上阴影;

第三,中国的流动性紧张,已经从各个层面显示出来。民营企业违约的情况今年愈演愈烈,一季度的违约规模已经突破150亿,预计今年全年很有可能达到500亿的规模。而4月份出台的资管新规,打击了企业的表外融资,但表内融资的通道并没有宽松,在去杠杆的背景下,去杠杆有“过度”的趋势。

也就是说,无论是就实体经济,还是流动性的现状而言,这次降准可以说完全顺应市场的需求,就是我在微博中所言,不要为了去杠杆而去杠杆,不要为了治理洪水而把大家渴死。在去杠杆的过程中,如果不顾企业的死活,一味为去杠杆而去杠杆,造成的危险和杀伤力比杠杆本身还大,那就失去了去杠杆的意义。就此而言,我对本次降准仍然是支持的。

当然,正如外界所猜测的,这次降准,尽管是在股市持续下跌的情况下实施的,但几乎可以肯定地说,降准不会对股市有任何提升。同样,降准虽然名义上和房地产没有任何关系,但可以肯定地说,本次降准,最大的受益者,无疑仍然是房地产。

根据我们观察到的事实,每一次降准,可以肯定地说,对股市都没有任何作用,但每一次降准,和房地产总会产生强烈的共振。

4月份降准之后,我们看到,房地产的很多关键指标都出现了明显的反弹,一些地方的房价仍然具有很强的支撑,我相信,就心理预期而言,这一次也不例外。

特别是,在今年中国经济面临很大的压力的情况下,房地产作为稳定经济的重要工具,政府绝不会让房地产出现任何大的波动,维护房地产市场的稳定对于今年宏观经济至关重要。

但是,就房地产目前的基本面、短期趋势以及宏观环境而言。房地产的走势无疑处在最尴尬的境地。

本次降准对于房价走势的影响

就价格本身而言,房地产市场在经历2015年以来的三年上涨周期之后,无论是大城市,中等城市,还是小城市,房价都经历了一次史诗级的大涨,房价短期而言,基本都处在历史高位,各种需求都得到了满足。

特别是,由于货币化棚改的推动,连库存巨大的五六线城市,都出现了房价的翻番和火爆局面,可以肯定地说,这次基于政策救市而产生的房地产的三年大历史,正在接近尾声;

其次,就高层对房地产的态度而言,尽管房地产仍然是稳增长无可替代的选择,但高层对目前房价的上涨很显然是否定的,一些城市出现了明显的短期泡沫,如果再次刺激,房地产很可能危及中国实体经济的安全,高层不希望再次上涨,但也不希望房地产出现波动,实现这样的平衡,其实很难;

各种需求都基本释放到位,房价从短期而言,很多城市已经处在高位。如何在避免房地产波动的同时,能够维持价格不大起大落,是唯一的选项。

在这种情况下,尽管我认为中国90%以上的城市房价不高,但就短期市场的基本面而言,除了我多次说的一些房价明显偏低的城市,仍然可以出手买房之外,其他城市房价短期内再次出现明显上涨的概率很小,如果出于投资的考虑买房,暂时可以不用提上日程。

特别是,对一些房价已经很高的城市(包括一线),现在出手买房最应该考虑的是机会成本;而对于其他的城市,目前很显然并非投资房地产最好的时机。

降准只是稳定房地产预期,避免在急速膨胀之后迅速调整,维持房地产市场的现状,而不是为了再次把泡沫吹大。我的建议是安心看球撸串喝啤酒,等世界杯结束后,再来看看市场有什么变化不迟。

最后需要提及的是,我对中国经济的感觉这十年来从来没有这么担心过,但愿我的感觉是错的,但愿我的担心是多余的。

本文作者:马光远

本文来源:光远看经济

延伸

阅读二

谁推高了三四线城市的房价?

关注地产行业的岛友,料想不会错过这几天地产股暴跌的新闻。

碧桂园,6月26日一早跌幅超过8%,短短四天内市值蒸发800亿元;同日,中国奥园、雅居乐、新城发展控股跌超6%,中国建材跌近6%,融创中国跌4.81%,中国恒大2.73%。

地产股为何集体暴跌?

一则有关棚改的消息是关键:棚改项目审批权收回至国开行总行。所谓“棚改”,是指为改善困难家庭住房条件的城镇危旧住房改造工程。

那么,棚改项目审批权的上交同房地产有何关系?是否真如市场传言,棚改货币化安置推高了三四线城市房价?三四线城市房价还有没有春天?

这件事情有嚼头,要好好琢磨琢磨。

来源:华夏时报

实例

说一千道一万,当事人现身说法最真实。先来看一则某地产公司在某中部三线城市2017年初的广告。

“今年市定目标任务是3.04万户,征收房屋430万㎡,计划投资265.17亿元,动迁15万人!什么?感觉3.04万户、15万人只是个数字,和自己没什么关系?那咱们拿去年的事实说说话。2016年棚改推动房地产去库存7000余套。

对!就是这个数字!是不是感觉今年又可能有大批的棚改户加入买房大军?是不是感觉房价又会变动?贴心的我劝你哈,买房莫要犹豫观望,看准了买了就ok!”

顺便备注一下,这座2017年棚改就动迁15万人的中部城市,城区人口数量只有100万多一点。

不消多说,棚改之于当地楼市的意义已然明了。

故事可以从2014年说起。

该城市一位居民告诉【经济ke】,三四年前,这座傍水而居的城市房价只有三四千,人均月工资也是这水平,生活很惬意,压力也不大,“盖了很多房子,卖不出去,大家也不着急买,房价有一阵子还下降。”

房地产库存高企,土地就卖不出去,依赖土地财政的地方政府想必急坏了。有多急呢?

一个故事可以证明。

去年底,中部某县一位刚离职的官员私底下告诉【经济ke】:“负债太多了,2016年卖了两宗地,今年卖了一块地,老板(指县委书记、县长)都快急死了。县里面除了医院没有抵押,其他可以抵押的资产都抵押出去了”。他如果土地再卖不出去,抵押的土地价格下跌,银行逼债,政府信用违约,那可麻烦大了。

这并非某一个城市的难题,而是全国普遍现象。

撬动

怎么办?

必须把手头的存货清仓,接着再卖地,卖新房子,要不,这生意就做不下去了。卡住脖子的难题是,谁来掏钱买单?靠当地居民家里可掏不出更多的钱。那么,钱从哪里来?谁来撬动这个支点?

棚改货币化安置的定向宽松(PSL)如期而至。

2015年,国务院推出棚改三年计划,要求积极推进棚改货币化安置,以缓解和消化商品房库存。棚改规则逐渐转向为货币化安置,也就说拆迁之后不给房子给现金,拆迁户自己再去买房子。

恒大集团首席经济学家任泽平认为棚改是一石三鸟之计:“棚户区改造不仅改善民生、改变城市面貌,也创造住房需求、拉动房地产投资,是未来 5 年支撑房地产行业发展的核心变量之一”。

中国社会科学院金融所房地产研究中心主任毫不讳言:“棚户区改造货币化的初衷是房地产去库存。”

从此前的实物安置改为货币化安置是其中关键,而PSL又是核心环节,并被不少地方政府视为如意法宝,放大到极致。

具体怎么操作呢?还是以上述的中部城市为例,政府规划一批棚改项目,向政策性银行申请专项贷款,国开行再通过PSL拿到央行资金。贷款到手,地方政府通过货币化安置向棚户区居民发放补偿款,棚改拆迁户拿着拆迁款,欢天喜地买新房去,比如上述所说的做广告的大公司。

这里说的政策性银行主要就是国开行。公开数据:截止2017年末,国开行累计发放棚户区改造贷款3.4万亿。在回应几天前的消息时,国开行说截至5月末,今年发放棚改贷款4369亿元,有力支持了棚改续建及2018年580万套新开工项目建设。

占比有多大呢?住建部副部长陆克华曾透露,2016年全国棚改货币化安置比例达48.5%,比2015年提高了18.6个百分点。另有数据:2017年我国各类棚户区改造开工609万套,完成投资1.84万亿,棚改货币化安置比例高达60%。

三年棚改计划之前的2014年,棚改货币化安置比例是9%。

效果

效果如何?

仅2016年,棚改货币化安置可以从市场上购房2.5亿平方米。当年全国住宅销售面积13.75亿平方米。再算算,这2.5亿平方米主要集中于三四线城市,其效果就更加可观了。

如此大手笔,库存被快速消化,甚至不得不加快供地。

5月初,【经济ke】拿到一份《湖南省住房和城乡建设厅关于各市州中心城区、各县市商品房库存去化周期的函》显示,衡阳城区的住宅去化周期只有5.5个月,株洲茶陵县仅1.4个月!什么意思?按照当时的销售进度,茶陵县1.4个月后就没有房子卖了。

无独有偶,湖北省住建厅今年6月4日也发文警示住房库存消化周期不足6个月的城市做好工作,遏制投机炒作。如今,宜昌、徐州、西双版纳等城市都已加入限购的行列。

当然,此时的地价已非吴下阿蒙。在湖南衡阳,2017年商住用地出让最高单价突破756万元/亩。2014年12月,当地土地最高单价是261.4万元/亩,三年近三倍涨幅,飙升幅度之大,让人瞠目。

面粉贵了,面包自然跟涨。2014年,衡阳住房均价为3880元/平方米,同比下跌5.5%。然而,2017年衡阳最贵地块的楼面价已达3700多,房价超7000元/平方米是常态,八九千也不稀奇。

原本为房子太多卖不动而发愁的那个中部小城,房价也昂首挺进“万元户”行列。

不过,这里有个小疑惑。按照定义,城市棚户区是指在城市规划区集中连片简易结构房屋较多、房屋密度大、基础设施简陋、房屋年限长、功能不全、安全隐患突出的区域,包括城市棚户区、国有工矿棚户区、国有林区棚户区和国有林场、垦区危旧房等,后来棚改还扩展到了集体土地上的城中村改造。

棚户区是历史欠账,也是城市伤疤。从2008-2016年,全国棚改已累计使8000多万住房困难群众“出棚进楼”,相当于德国的总人口。这无疑是伟大的民心工程。

快速推进后,一位开发商人士直接告诉【经济ke】,“这么多年,城市化建设非常快,城市棚户区其实在迅速减少,一二线城市的棚户区已经不多了。”

棚户区不够用怎么办?西部某市经信委的一位处级干部说,放着这么好的政策不用不可能,没有条件,创造条件也要上。

于是,棚改这本民心工程的真经到了某些地方就念歪了。比如,有网友爆料,2016年,江西九江某区 38栋别墅型商住楼(100余户)也要进行“棚户区改造”。

可以肯定,这并非孤例。

淡出

不过,怪象出现,却也是棚改货币化安置政策逐步淡出的征兆。

2017年政府工作报告指出,支持农民工在城镇购房,提高棚改货币化安置比例,房地产去库存取得积极成效。三句话的顺序和逻辑结构均有看头,倒推解读,去库存目标已实现,棚改货币化安置的手段自然没有保留的必要,接下来亟待处理的是房价高企带来的风险。

尹中立也撰文称,三四线城市的居民收入水平低,用去库存的手段刺激购房,金融风险已经隐现。对于房价涨幅居前的三四线城市,应该停止土地拆迁的货币化补偿政策,减少或停止棚户区改造的货币化安置。

上述中部城市住建局今年4月称,当地2018年比2017年的棚改计划小些。2017年棚改计划中心城区征拆户数30440户,2018年棚改计划中心城区征拆户数13448户。

中国社会科学院世界经济与政治研究所经济发展室主任徐奇渊测算:2018年2季度PSL增量与去年同期相比,增速几乎为0。

连乡镇都不放过的恒大、碧桂园们或许确实到了回撤的时候。至于被断粮的三四线城市房价,且行且看。

本文作者:中国经济周刊记者 李永华

本文来源: 侠客岛

延伸

阅读三

周其仁最新文章:要管住货币,回归审慎金融

近日,北京大学国家发展研究院教授周其仁出席了“金融创新与区域发展高峰论坛”并发表题为《虚实之辩》的主题演讲。他在演讲中深入浅出地诠释了金融政策的虚实之道,并提出以交换价值的概念论证影响价值衡量的多种因素。

在周其仁看来,金融风险的根源在于人们脆弱的预期使价格脱离了常识,离开了物品带来的效用所应该付出的代价。而过量的货币进入经济实体,改变了相对价格,从而改变人们的投资消费决定,使之形成错误的预期,演变为高杠杆运动。他认为,除非回到自生产使用价值,不进行交换活动。否则只要有市场,就内生着实虚相兼相融的过程。而在他看来的治本之策是管住货币。货币要逐步地管紧,要回到审慎金融,审慎货币的框架,不是仅仅靠货币政策,也要从货币制度的层面解决问题。全文共计5700字,预计阅读时间约为7分钟。

周其仁

北京大学国家发展研究院教授

以下为主旨演讲实录:

开会之前我碰到了一位年轻的朋友,杭州人,在杭州做金融科技。他跟我说现在市场上找钱很困难,因为强监管环境下,这也不行,那也不行,投资预期也发生了很大的变化。

现在很流行说“脱虚向实”,因为脱实向虚成为了国名经济中出现的不太好的现象,比如制造业公司利润越来越薄,转做房地产,转做金融,转去买矿。这也已经上升到政策层面,提倡金融为实体经济服务,这本身说明金融不是实体经济。

但是,首先我们要搞清楚一个基本概念,什么是实?什么是虚?

物质生产叫实吗?如果物质生产是实,所有的服务都成了问题。满街跑的快递小哥的活动是虚还是实?从实的角度,来看这个行为只是让物体发生了位移。可是如果没有这个活动,所谓非常实的生产,就没有终结,因为生产最后进入消费才可以。

当然也会讲到 Virtual Economy,是互联网中的虚拟现实,以及增强虚拟现实,戴上眼镜看起来像真的一样,但是在物理世界中没有。这是实还是虚?所以虚实的界限有很大的问题。

售价过千万的刀郎羊

我们先来看一个案例。我们来看一只羊,羊当然是实的,但事实上,当我们讨论羊的价格的时候非常虚。英国《每日经济报》中有一个报道,说中国有一只羊卖到160万英镑,相当于一千多万人民币。我去新疆就特地去看了那只羊,它叫刀郎羊,体型非常高,是本地羊和阿富汗的羊杂交。耳朵非常大,可以下面打一个结,尾巴是双尾,最优品种双尾是白的。

这只羊是实实在在存在的。但是几百只本地羊加起来的价格都买不起这样一只羊。然后就出现了这样一种情况,养羊人觉得既然价格还在涨那,那我过一段时间卖。不断有人上门问,5万买进的羊,过两个月就会有人出价25万。如果他说不卖,他就出价50万。最后,当地人通过这样的学习掌握了金融的知识——你只要说不卖价格就上涨。

在这个现象中,虚实是一体的。

物理学帮不了忙,用原子有没有变化区分实和虚恐怕不行。经济学里的古典经济学大概有一个概念可以帮忙。古典经济学从亚当·斯密之后一直讨论在 ExchangeValue 和 Use Value,一个物有使用价值,同时有交换价值。

读《资本论》就知道,商品两重性。注意这是同一商品身上的两种属性,不是分开的两个东西。从使用价值来讲都很实,包括服务业使用价值也很实,小哥不去跑的话商品就不会到我们手里,就不能完成消费过程。生产到消费全经济过程没有结束。所有服务听一场音乐听完就没有了,但享受非常实。

但是从交换价值来讲,麻烦就来了,一只羊值多少钱,小哥跑一趟值多少价,水卖多少钱,电脑卖多少点。小米非常实,它卖智能硬件,但是一估值就虚了,小米到底值多少钱?到底是600亿美元,还是800亿美元,还是更高,还是更低,这由看法决定。

人们对一个东西的价值衡量会受到很多因素的影响。

第一,我们衡量东西价值的时候离不开货币,货币的币值稳定吗?如果评估服务、产品、实物的过程持续时间越长,币值稳定不稳定对估值和交换价值的影响越大。

第二,千千百百种不同的商品和服务,需求供应是否有弹性。意思就是如果有人要买,这样东西可以被源源不断地生产出来,那物价形态是一种形态。如果有需求,但是供应有瓶颈,无法满足产品或服务的需求,那价格是另外一种形态。例如刀郎羊,当大量的需求集中到一个地方的一个小品种的时候,失去了供应弹性,所以价格曲线直线上涨。

第三,一个物品的价格如果持续上涨,人们会判断它还会上涨,这个预期一旦形成,消费行为、投资行为就会发生变化,甚至会发生大量的借贷行为。预期一项东西的价值会持续上涨,借钱生成资产非常有利可图,每一个在中国买过房的同胞都知道,这是现实交给我们的金融指示。当很多人卷进预期的时候,杠杆加高是必定的趋势。

下面我分别讲讲这几个因素对于交换价值中,如何从非常实的东西走向虚幻的状态。

我们先看这张美元。早年的美元在金本位的情况下,纸币上印着这张钱到哪里可以换多少的金子,但是这个时代早就结束了。由于美国内战,绿票子上写的是,这张钞票是可以支付各种各样债务的凭证。它值多少钱,面值有10美元,20美元。

在经济活动中值多少钱,货币的购买力是多少,取决于同时有多少的货币。美国货币当局并没有承诺这个东西,所以这是绿票子在很长时间内和英镑没有办法比,因为英镑的镑是重量单位,和贵金属牢牢挂钩。

这样没有贵金属做本位的货币如何成为全球货币?首先,一次大战之后,英国不行了,替代品是布雷顿森林会议,美国财政部利用两次大战,全世界黄金向美国避险,所以美国拥有最大流通的黄金储量。

然后美国政府以它的政府信用宣称,美元货币和黄金挂钩。各国央行拿到的美元可以在财政部窗口换成1944年布雷顿森林会议宣称的比率的黄金,然后是战后金融持续地奠定。

美国国家货币是承诺可以兑换的,后来变成了全球货币。既然全球可以用它的货币,它完成了战后的复兴,扶持了日本的马歇尔计划,恢复了欧洲的繁荣。

但是倒过来给看,这美国货币的当局增加了难得的机会。因为承诺可以换黄金,没有换之前,货币发行有很大的弹性,所以当时形成了所谓欧洲美元问题,几百亿美元在欧洲流通,但是美国财政部没有对应黄金的储备,这个事情不可持续。

在有些国家特别是法国带头挑战下,欧洲央行要把美元换成黄金,可美国黄金储备没有这么多。所以尼克松总统宣布关闭财政部的黄金窗口。布雷顿森林会议到1971年协定就结束。

更有意思是,结束之后,美元还承担了全球的货币,尽管它已经不承诺挂钩了。首先,美元与全世界比,是比较好的货币,美国战后虽然在欧洲有大量的美元流动,但是美国国内物价总的说来和其他国家比,币值的稳定性好一点。

第二,货币像语言一样,用惯了很难换。

第三,非常重要,70年代的风雨飘摇,接着80年代中国改革开放,一大批新兴市场的国家进入全球市场是离不开货币做中介。而美元不仅是流通货币,还是记价货币,国际贸易大量是美元记价。

这几个事情促使了和黄金脱钩的美元还是全球货币,这埋下了全球金融不稳定的根源。因为该货币是美国当局发,是国别货币,又充当全球货币。美元一变动,全球就已经完全结束了贵金属货币的时代,再也回不到英镑,更回不到英镑黄金本位。全世界进入法定货币的时代。

这个时代其实很好,因为贵金属货币虽然可靠,但是有致命的缺陷,一旦贵金属大量外流会发生严重的箫条。

我国历史上,太平天国是一次白银外流的社会政治表现。1936年国内阶级斗争的形势严峻,向美国提高了白银兑黄金的比价,这与大量白银外流有关系。所以贵金属货币有贵金属货币的麻烦。

还有一个例子是西班牙到拉丁美洲抢回来这么多货币,最后导致西班牙错失了工业革命领头羊的历史地位,虽然它曾经开拓了大航海时代,但是在工业革命时代成绩不好,原因是拉回了很多黄金,商品服务供应没有增加,持续了一世纪的高通货膨胀。

所以贵金属货币要么是黄金十字架,供应太少引起了通缩和百业箫条;或者是由于某种原因的外移,让一些国家进入通胀,一些国家进入箫条。法定货币没有这个麻烦,因为法定货币的供应不受贵金属的储备、冶炼和技术上的影响,它有很大的弹性。

但是麻烦是各国当局有这个东西在手里,要自律很困难。因为经济生活总有很多矛盾,而货币武器是让这些矛盾变得平缓的一个手段。更重要是货币机器可以让财政避免很多麻烦。

大家看看美国的物价指数,美国物价指数和意大利和日本不能比,非常好,但非常清楚,在结束了承诺的贵金属挂钩的体制之后,美国的物价指数上升非常快。

中国更有自己的历史,我们比美国还早结束了和贵金属的挂钩,因为明清以来白银是主要货币,铜钱是辅助货币,非常好的体制。最大的问题是一旦发生白银外流,太平天国发生了。当时的国民政府废除了白银铜钱制度,中国1936年进入法币制。该法币对于当时帮了忙,但是最后的结果是垮掉一个国民党政权。因为是高速的不可遏制的没有自律的钞票的发行,导致了麻烦。这告诉我们,货币管不好,政权要垮台。

关于人民币流通的模式。一个通道是借给财政,财政给官员发工资,上项目上基建,政府收到税之后再还银行,如果借得多还得少是透支,那么会导致通货膨胀。

第二条通道是央行把货币借给商业银行,商业银行贷给各行各业,商业银行赚到钱之后再还给人民银行。如果借多还少,或者是借少还多,都会发生不平衡。

这套体制完全靠审慎的原则,可是该原则由人掌握,人处在不同的各种情况下,优先顺序会发生变化。人民币最大面值是100块,去日本一换是1万,不是日本人的算术比我们好,而是日本人历史上货币兑过水,我们面值100偏小,但是我们的点钞机很发达。所以我们的货币比上不足,比下有余。大概是这样的过程。

但是也发生过问题,大跃进没有炼钢出来,财政的补贴打水漂了,钱进去,没有商品,商品货币的平衡就会出问题。计划时代怎么有通货膨胀?很简单,物价不变,柜里的东西没有了,短缺经济怎么来?工资这么低,菜市场没有东西,货架上没有东西,这是隐性的通货膨胀。

改革开放之后这个挑战更大,改革开放有很多问题要解决,农民的问题要解决,这么穷,国家要提高农产品的收购价。城市还没有改,干部工人工资还是很低,于是形成了倒挂,财政的钱来自于人民银行。80年代叫“拿起筷子吃肉,放下筷子骂娘”,物产供应丰富了,但是物价开始不稳定。

两次较高的通货膨胀,88年是19%,93年达到24%,在物价管制的情况下,消费者物价指数相当高。所以1994年朱镕基做了一个改革,让人民代表大会通过了《人民银行法》,非常重要的规定,人民银行在任何情况下不得给财政透支。

第二,现在法定准备金率这么高,商业银行吸收的存款很大一块放在央行,现在商业银行持有央行的债券,已经不是央行对商业银行多发贷款的问题了。

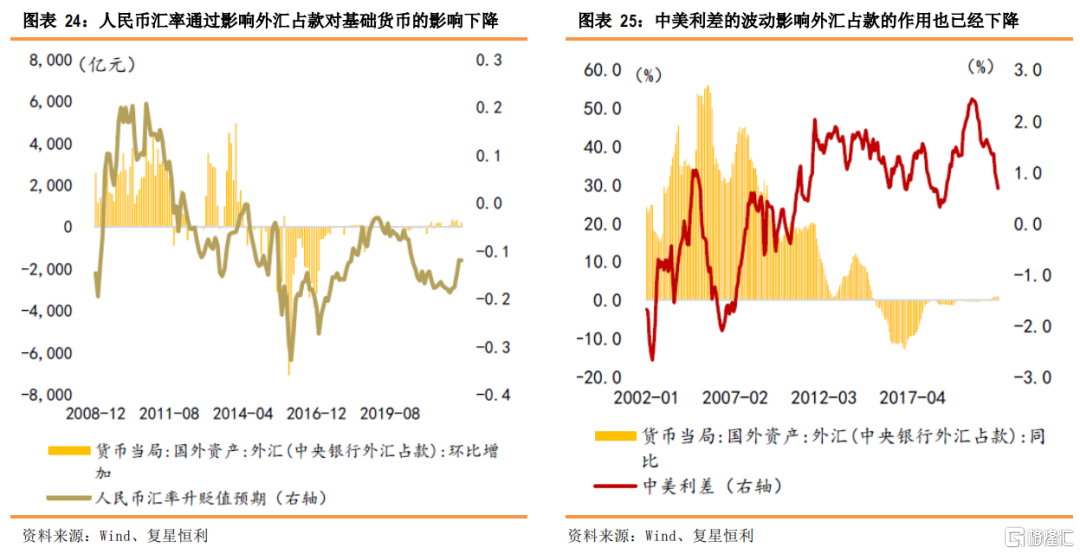

所以这两个通道都锁死了,现在广义货币这么多哪里来的?这和我们开放的成就有关,我们开放之后大量东西要出口,美国的贸易逆差越来越大,我们的顺差越来越大,最高时候的顺差占 GDP 11.7%,美国最高的逆差达到第一世界经济体的8%。

贸易失衡背后有货币力量起作用。以2008年平均值一年贸易顺差8%为例,什么意思?有100块商品生产出来,其中8块钱对应的商品出口了,8块钱的商品出口,可是货币回来了,外汇进入中国,外汇结汇结成人民币,购买力在国内。

这时候会有一个不平衡会发生,100块钱的货币,92块的商品,要么国家指数涨8%,那是平均上涨,但是事实上不会平均上涨。仅仅是一个年度,我们高速增长的时候累计在一起是不得了的数,全是由货币在市场发作,但是没有对应的商品和服务在供应。所以,我们好是好,成就是成就,成就本身就是问题。

所有的外汇储备是我们各行各业和商业银行结汇,商业银行再把外汇结给央行,央行拿基础货币来买。所以广义货币亦步亦趋,现在的数达到173.9万亿人民币的M2,相当于80多万亿的GDP的200%以上。

我们的顺差,我们改善投资环境吸引外国投资,加上大家对国内预期的热钱。进来之后,基础货币会动,基础货币动了之后资产价格会动,一不小心消费者物价会动,然后构成了外汇储备。所以3万亿,如果平均是7%汇率,那就是20万亿的基础货币,一块基础货币进商业银行转五次是100万亿。

最大的麻烦是,当货币进入市场,并不是让所有物价同比上涨的。如果发生那样的情况,通货膨胀没有害处,就是计算能力变化一下。例如,如果这是4块,这是2块,货币增加一倍,这是8块,这是4块,何害之有?不会有问题。

麻烦的是,货币进入市场的时候是有黏性的,哪一个地方供应有瓶颈,哪一个地方物价就会涨,非常像钱塘江的海潮,原来的海很平,为什么进入钱塘江会掀起这么高的风来?因为口收窄了。

哪一个市场、哪一个商品、哪一个领域区域有供给的瓶颈,有供给的障碍,有进入市场的摩擦,多多少少都会兴风作浪。这个兴风作浪一次没有关系,少数人明白没有关系,问题是会蔓延。

连续的价格上涨就像那只羊,会让人们觉得不管这个价格多离谱,我买了过一段时期会变得更贵,只要有这个想法,只要很多人卷入这个想法,那它会自我证明。于是形成了价格完全离开了常识,离开了物品带来的效用所应该付出的代价。这也是让市场热闹非凡的原因。早进去的真是赚到钱了,一点都不含糊。

更大的危险是借钱玩游戏,不管借钱利息10个点,15个点,甚至30个点,只要期望资产形成的价格上涨率更高,借钱形成资产是非常理性的行为。所以杠杆会普遍地从各个部门各个地区抬高。

人的预期非常脆弱,都相信有那个价,于是老老实实借钱,问题是谁也没有保证过价格会实现,说房价一定会涨,到目前为止是这样。但是谁也不能保证,明年后年还是这样。是你相信才有这个事,等到真的价格跌的时候找谁?物价都可能起,都会落,但是在一个时候所有人相信价格都不会掉,如果不赶上这班车,我们家资产负债表翻身就没有机会了。这是金融风险的根源。

所以说过量的货币进入经济实体,最大的危险不是物价同比全上涨,那没有危险。而是它改变相对价格,然后改变人们的投资消费的决定,形成错误的预期,形成了高杠杆的运动。而这些活动常在商品的双重性中,除非你回到自生产使用价值,不进行交换活动。只要有市场,就内生着实虚相兼相融的过程。

最后关于认识的政策含义。管住货币是治本之策,增加不当管制会火上加油,增加不当管制会人为造成一些地方限制了供应量。在这种形势面前要有正确的思维。货币要逐步地管紧,要回到审慎金融,审慎货币的框架,不是仅仅靠货币政策,也要从货币制度的层面解决问题。

从国别货币变成全球货币,最大的问题是制造负外部性,美国人多发钱,全世界会跟着资产价格跑。美国把自己的物价管得好好的,严重损害发展中国家的财富,损害我们的信誉,损害市场的信任关系。

我在《货币教训》书中写过,要么管住水,如果在水已经很大的情况下,可以往里面多加面粉综合一下。我们有大量资源没有放进市场,只要放进市场就会吸收货币,这也是可以让过量货币平稳着落的政策方向。

所以,深化改革,鼓励创新,和防金融风险有内在的一致性,千万别被短期的问题左右,形成错误的组合。当然对于我们在市场中工作的各个主体来讲,我们就是在宏观风险较大的情况下从事金融创新。

所以,要冒风险,同时要保护自己,因为长远来看,只有保护好你自己,你才有更远的路程可以走下去。在这种环境下,认识经济形势,做好一些胆子大,心又细,又不会被卷进去的制度安排、策略安排恐怕是必要的,谢谢!

本文作者:周其仁

本文来源:人文学会、原子智库

标签: #人民币暴涨对出口的影响

评论列表